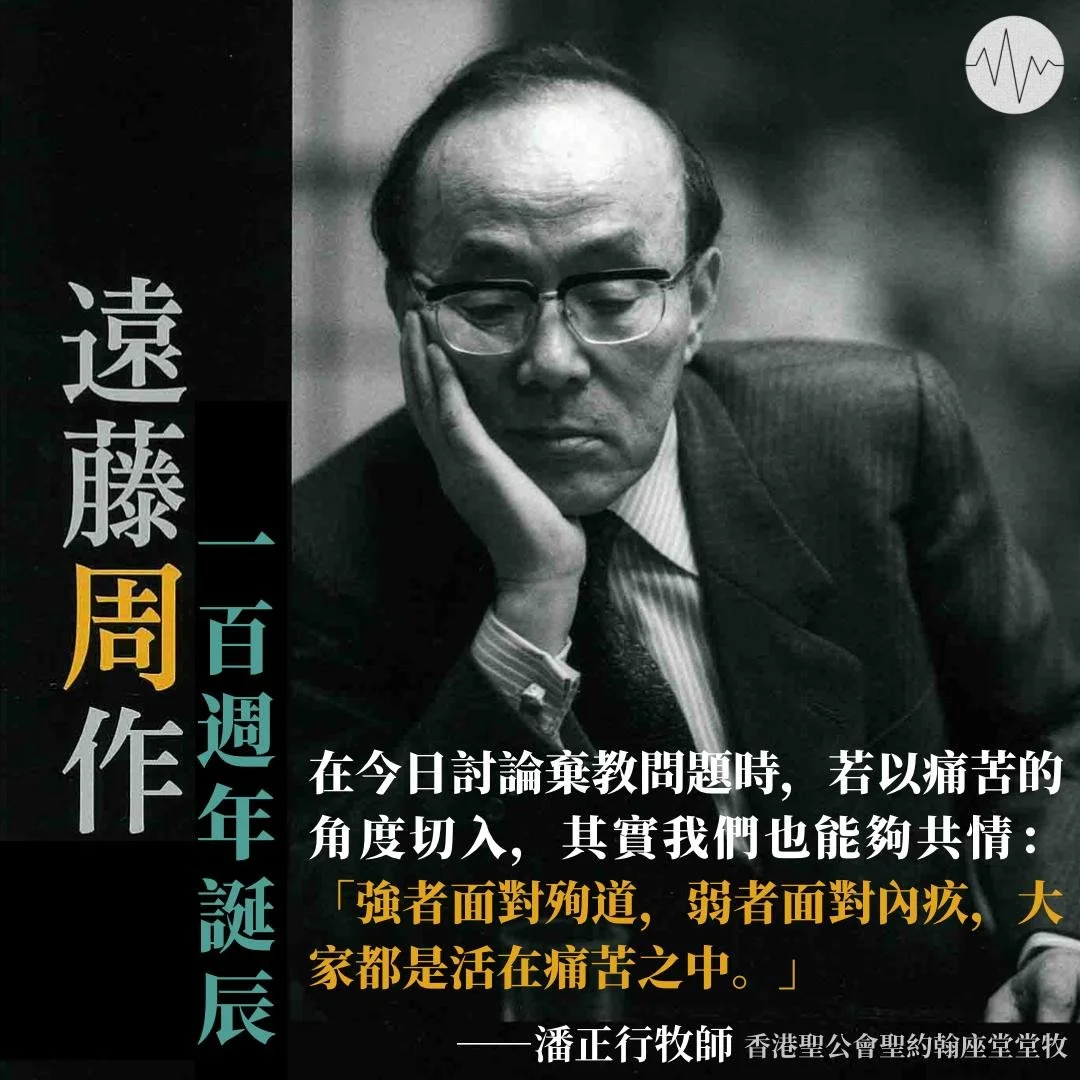

遠藤周作100週年誕辰:以《沉默》再思棄教

今天是遠藤周作100週年誕辰。電影《沉默》2017年在港上映,曾引起廣泛討論。相信不少人對遠藤周作的認識,也是從這部電影開始。

遠藤周作1923年生於東京,12歲受洗成為天主教徒。他是最早到法國留學的日本大學生之一,1950年至1953年在里昂大學的學習,加深了他對現代法國天主教作家的興趣和認識,這些作家對他後來的寫作產生重大影響。回到日本後,他繼續創作和教學,憑藉其作品贏得包括芥川獎在內的多個文學獎項。在他的一生中,疾病一直纏繞著他。他曾患上胸膜炎、肺結核等疾病,並接受手術將肺切除。1996年,遠藤周作因肺炎導致呼吸衰竭逝世。

儘管遠藤周作以多種文學體裁寫作,他的作品始終與基督信仰有密切聯繫。他曾發表過《沉默》、《武士》、《深河》等多部以基督教和日本精神為題材的名著,不少作品後來改編成電影。他的作品反映了許多他的經歷,包括作為局外人的恥辱、與疾病的鬥爭,以及他最核心的關懷——對信仰及道德困境的掙扎。

有人形容,遠藤周作是一個「努力將他所信奉的信仰的種子散播在日本的『沼澤』中」的天主教作家。他經常把日本稱作「沼澤」,比喻天主教信仰在傳統宗教根深柢固的日本文化中寸步難行,難以傳播。在《沉默》中,一位官員對一位已經叛教的神父說:「神父,你不是被我們打敗的,而是被日本這片泥沼打敗。」

▍ 《沉默》與棄教討論

近日本港出現棄教相關的討論,《沉默》再次得到熱烈關注。香港聖公會聖約翰座堂堂牧潘正行牧師表示,箇中原因是《沉默》所處理強者與弱者的課題,正好呼應時下的社會處境。信徒很多時都會頌揚殉道者,但《沉默》卻同情地探討棄教者的內心掙扎。我們在一些事上或會感到被背叛,但潘正行指,如果沒有迫害,其實就不會有棄教;棄教之所以出現,反映了世道黑暗。

潘正行分享,小說當中最引起他深思的情節,是主角也曾掙扎過要不要信任意志軟弱、性格滑頭的吉次郎,但當他想到耶穌也信任猶大,即使有被出賣的風險,他也決定相信吉次朗。故事後段,吉次郎承受不了迫害,背叛了主角,並懊悔痛哭著說自己是天生的弱者,所以只能無奈地做卑賤的行為。主角對吉次朗當然非常失望,然而,在故事結尾主角也同樣棄教,於是便回過頭安慰吉次朗「沒有所謂的強者與弱者。誰又能斷言弱者一定不比強者痛苦呢?」潘正行說,在今日討論棄教問題時,若以痛苦的角度切入,其實我們也能夠共情:「強者面對殉道,弱者面對內疚,大家都是活在痛苦之中。」

文:CS