方昊:暴力行為=精神病患?談污名背後

又一次,新聞界見到有精神病病史就兩眼發光,將一個家庭複雜情況,一個人倫慘劇

reduced to mental health stigmatisation。

用簡單邏輯諗下就知,因為某件事發生在前,唔代表就係事情嘅成因。有時我地見到係一連串事情的經過。E.g.你每次見到消防車之後,就有白車送傷者入院。有消防車就會有傷者,或者消防車導致傷者出現。我地要見到真正原因,係因為有火燭,消防車同埋傷者都係「果」,並唔係「因」。

好聽啲就叫做confounding factor(混淆因子),即係精神病嘅成因,同暴力事件/慘劇嘅成因有重疊,但係出於某啲原因唔係好直接觀察到,所以啲人就只係見到精神病與暴力事件經常一齊發生,就將兩個事件連埋一齊。

難聽啲嘅就係後此謬誤,e.g.因為某件事發生在先,就會係原因。就算真係有影響,都可以係interaction effect,即係話:只有A同B同時發生,先會導致C。Factor A(mental illness)唔會係單一原因,如果我哋過份強調一面,就永遠唔會搵到B,同埋事情嘅全貌。

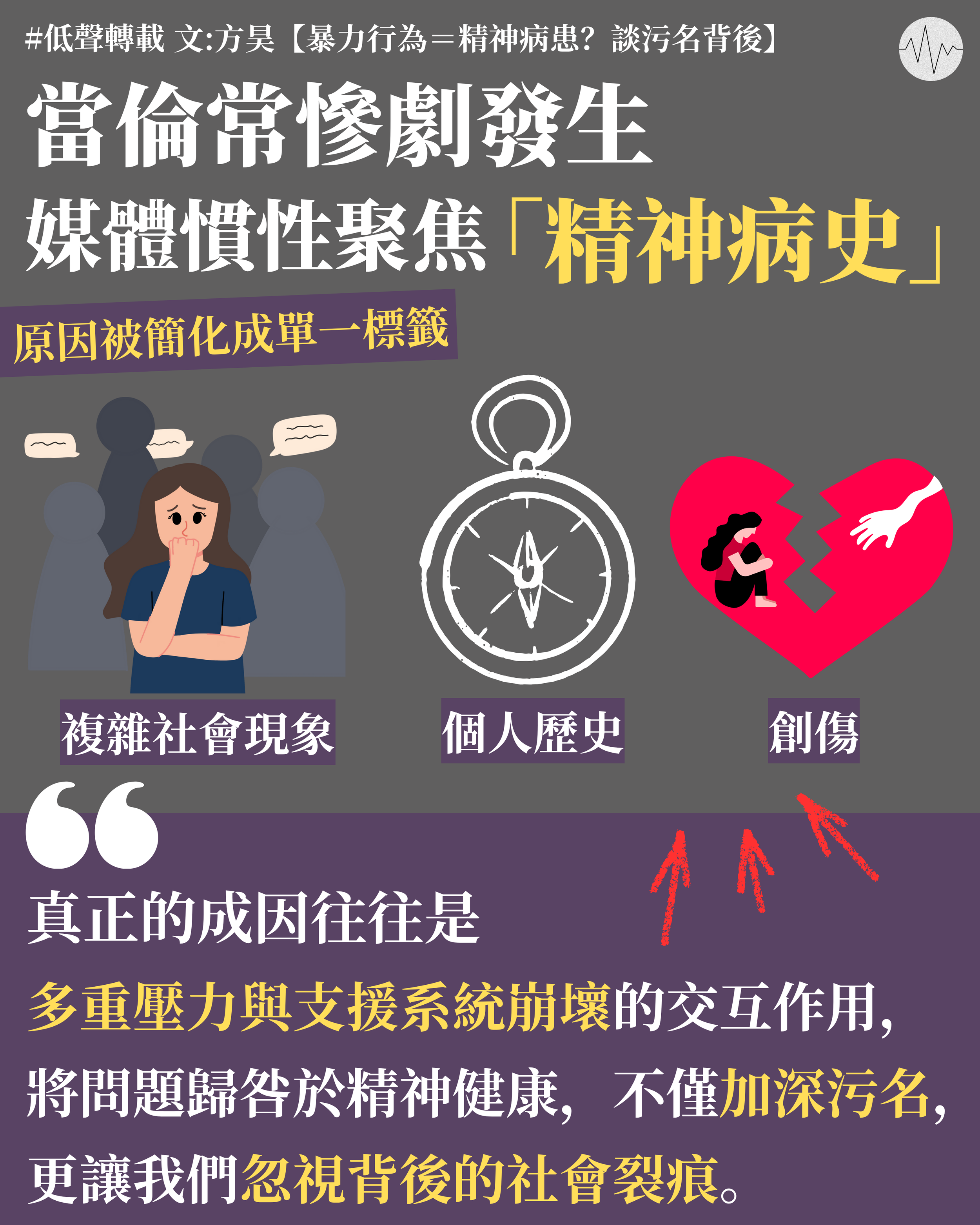

當慘劇發生,媒體慣性聚焦「精神病史」,卻將複雜嘅社會現象、個人歷史、創傷,簡化成單一標籤。我們必須警醒:事件先後發生不等於因果,真正的成因往往是多重壓力與支援系統崩壞的交互作用,將問題歸咎於精神健康,不僅加深污名,更讓我們忽視背後的社會裂痕。要避免悲劇重演,與其恐懼或指責,不如建設包容的社區支持網,讓每個在暗夜中掙扎的靈魂,都能被溫柔接住,這才是集體責任的起點。