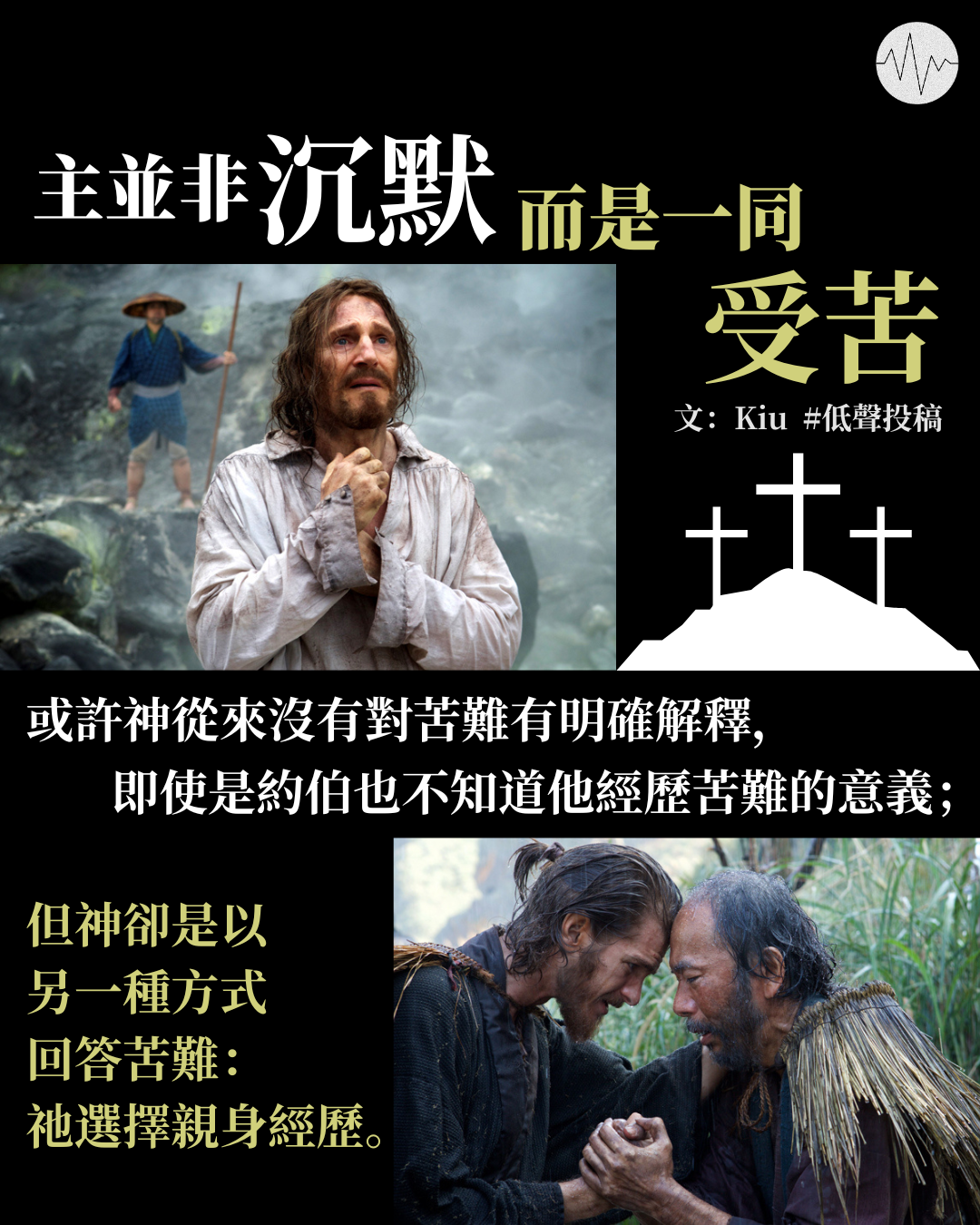

Kiu:主並非沉默,而是一起受苦

《沉默》是遠藤周作所創作的小說,在2016年拍成了同名電影。故事建基於真實歷史,以葡萄牙神父洛特里哥神父和卡爾培神父偷渡進日本漁村友義村開始,後來村民被捕被殺,神父們被發現而逃亡;洛特里神父被日本村民吉次郎出賣,被官府捉拿,看見村民接連因為自己而犧牲,最終選擇了棄教。

電影體現了人的軟弱,而神正是在人的軟弱、掙扎中,與我們同在,與我們一起受苦。

吉次郎是一位不起眼的配角,他曾是信徒,但在被捉拿後棄教,沒臉回村,便逃到澳門,剛巧協助神父們偷渡到日本。及後他再一次棄教,更出賣了神父。但是,他在故事中卻多次懺悔,多次跟在神父後面,甚至到神父已棄教時,吉次郎仍尋找他告解。他說 :「這世上存在著弱者和強者。強者不畏任何刑罰,可以上天國吧!像我這樣天生的弱者,被官吏施刑,要我踏下去……」

「強者面對殉道,弱者面對內疚,大家都是活在痛苦之中。」

他聲稱自己是軟弱的信徒,不能作殉教這麼困難的事,但是他不畏懼官兵,在神父被捕後,吉次郎暗中跟隨他,又到牢中探望神父,多次懺悔。 可見,他並非真的放棄信仰,只是在面對逼迫時,敗給自己的軟弱。其實我們作為信徒,也是多次得罪神,多次悔改。

而神父在棄教後,也發出「那個吉次郎和自己,到底有何不同?」的歎息。大家也是軟弱的,並沒有那一個更高尚。正是因為我們軟弱,才需要上帝。縱使只有微小的信心,多次犯罪,多次回轉,只要是真心悔改,神也接納我們。

主角多次美化殉道,以耶穌基督的犧牲自比;而棄教卻要被逐出會,放棄神父身份苟且生存,但卻能拯救村民。當棄教是一個比殉教更艱難的選擇,主角彷彿聽到耶穌的聲音,「踏下去吧!踏下去吧!你腳上的疼痛我最清楚了。踏下去吧!我就是為了要讓你們踐踏才來到這世上,為了分擔你們的痛苦才背負十字架的。」作者認為就如同當時耶穌對猶大說「你要做的便快一點做吧!」(約十三27),當時耶穌不是在嘲笑,而是一種憐憫。耶穌基督明白我們的軟弱,知道我們的處境。當我們掙扎時,神與我們一齊痛苦; 當我們受苦時,神與我們一起受苦。

當他人質疑神為何沉默,主角想像與神對話:

「主啊!我恨你一直都保持沉默。」

「我並非沉默著,而是一起受苦。」

遠滕周作年老患病時體會到,當他身邊的家人也不能明白他的痛苦時,只有神與他一同經歷。他借用這這段受逼迫的歷史,說出「神並非沉默而是一同受苦」的道理。

我們總是質疑神是否有回應,是否真的聽到我們呼求。特別是我們現在不再有先知,沒有神的代言人,彷彿神一直沉默,沒有回應。即使我們被人挑釁「叫我們的神出來」,祂彷彿也默默接受這些侮辱。而沉默這本書就提供了其他觀點。祂不是沉默,而是與我們一同受苦。或許神從來沒有對苦難有明確解釋,即使是約伯也不知道他經歷苦難的意義;但是神卻是以另一種方式回答苦難:祂選擇親身經歷。耶穌基督降生為人,被釘十字架,經歷我們也難以想像的痛苦。因此,他才明白我們苦況,明白我們掙扎,明白我們的眼淚。